松屋銀座店、日本デザインコミッティー主催の「ツツム展」開店100周年企画

松屋の古屋毅彦社長、アートディレクションを手掛けたグラフィックデザイナーの色部義昭氏、プロダクトデザイナーの柴田文江氏(左から)

松屋銀座店は9月26日~10月13日、8階イベントスクエアで「Tsu-tsu-mu展 世界をやさしく繋ぐデザインの作法」を開催する。今年開店100周年を迎えた記念企画の一環で、主催の日本デザインコミッティーの展覧会としては6年ぶり。テーマである「包む」という概念に、他者をケアしながら内側と外側をつなぐという視点を見出し、デザインの新しいタイポロジー(類型)として捉え直す。卵やおにぎりといった自然物、日常の風景、日本の伝統的な折形(おりがた)、現代プロダクト、建築など7つのセクションに分け、約90点の作品や事例を展示・紹介する。

薄い布でふわりと包まれた幻想的な空間演出もじっくり味わいたい

アートディレクションを手掛けた、グラフィックデザイナーの色部義昭氏は「田川欣哉氏と鈴木元氏とともに100周年にちなんだテーマを考え議論を重ねるうちに『包む』へと発展した。クリティカルな視点を加えたかったため、ジャーナリストの土田貴宏氏に参画してもらった。展覧会名をアルファベットにしたのは、パッケージデザイン展ではなく新しいデザイン言語としての『包む』を世界に提示したいという思いも込めている。ラッピングというような限定された意味ではなく、新しいデザインのタイポロジーとして、『包む』を読み解くよう試みた」と言う。

山形県の伝統技術を継承した卵を運ぶための「たまごつと」

土田氏は「デザインの展覧会としてとても難しいテーマだと思った。発祥が不明であり、あらゆる素材が使われ、機能や構造も多岐にわたるため、捉えづらいテーマだと感じた。そこで主観的に、自分たちが面白いと思う『包む』を踏まえたものをリストアップし、それを削っていき展示品が決まった」と一連の流れを解説する。話し合いも並行することで「包む」とは何かがクリアになり、その手順を踏んだからこそ、一つひとつのアイテムに思いを込めた説明文をつけた。

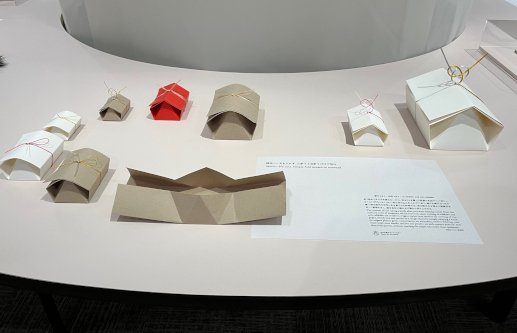

山折りと谷折りだけで包む日本生まれの折形。折形デザイン研究所が監修

会場は7つのセクションからなる。まずはケアという視点から見た「包む」。2つ目は卵やみかんなど自然界にある「包む」。3つ目は食の意外なところにある「包む」。4つ目はパッケージやプロダクトを中心にした「包む」。5つ目は日本デザインコミッティーメンバー8人の「包む」学のインタビュー。6つ目は武家の礼法、折形に見る日本古来の精神性をテーマにした日本生まれの「包む」。7つ目は小説家の平野啓一郎氏の寄稿「包むことの豊穣」が配置されている。

今回のために用意されたものも必見だ。まずは空間デザイナーの中原崇志氏とのコラボレーションで実現した、薄い膜で包まれるような幻想的な展示空間。そして松屋と大垣書店が運営する、小泉誠氏設計のオフィシャルブックカフェ「Tsu-tsu-mu Café by OGAKI BOOKSTORE」。カフェには「デザインコレクション」のインテリアが使われており、塩川いづみ氏の「包」の文字を焼印した、滋賀県の和菓子店「菓心おおすが」の限定どら焼きも販売される。さらに会場のBGMには作曲家の畑中雅人氏が書き下ろした2つの楽曲が流れる。

薄い布に包まれながら展示を鑑賞する演出もある

同店は「デザインの松屋」と言われるほどデザインとの関係が深い。7階の「デザインコレクション」は1955年から続くデザイン・セレクトショップの先駆けだ。1953年に設立された日本デザインコミッティーのメンバーが商品を選定している。

日本デザインコミッティーには日本を代表するデザイナーや建築家が所属する。建築、グラフィック、プロダクト、照明などの分野に携わる第一人者が集結しており、今回のディレクターの色部氏はOsaka Metro・国立公園などのVI、市原湖畔美術館・東京都現代美術館などの公共施設サイン計画に関わっている。

松屋の古屋毅彦社長は「当店は日本デザインコミュニティーと非常に強く関わりを持ち、グッドデザインの啓蒙にも取り組んできた。今回の展覧会は当店の100周年にちなんで企画を進めてくださっており、素晴らしい展示が出来上がったと思っている。銀座は世界中から来訪者を迎える街であり、日本古来の精神性をテーマにした日本生まれの『包む』など、世界中の人にも見てもらいたい」と抱負を述べた。

(北野智子)