高島屋横浜店 ベストセラー絵本「大ピンチ展!」初日に長蛇の列

「大ピンチ展!」の入口にて絵本作家の鈴木のりたけ氏((C)鈴木のりたけ/小学館)

高島屋横浜店は7月30日~8月18日、8階ギャラリーでベストセラー絵本「大ピンチずかん」(小学館)の展覧会「大ピンチ展!」を開催する。30日には開催前に、絵本作家の鈴木のりたけ氏がメディア向けに会場内の展示を解説し、見どころをあますとこなく披露した。絵本は子供たちの日常に起こる「大ピンチ」がユーモラスに描かれており、子供から大人まで幅広く人気を得ている。夏休み期間中でもあり、会場入口にはオープンとともに子供連れの家族が長蛇の列を作った。

展覧会は事前日時予約優先制。初日は2000名もの予約が入っており、開始早々にぎわった

「大ピンチずかん」は2022年2月に1作目、23年11月に2作目、今年4月に3作目が発売された。2作目は24年の年間ベストセラー児童書部をはじめとする様々な売上げランキングで1位を記録し、3作目は25年上半期ベストセラー総合1位を獲得した人気絵本シリーズだ。グラフィックデザイナーから絵本作家に転身した鈴木のりたけ氏が、子育てを通して観察した子供の日常生活に潜む「大ピンチ」をユーモアたっぷりに描く。絵本賞など13冠を達成し、累計部数は188万部を突破している。

今回は鈴木氏にとって初の展覧会。企画内容を考え打ち合わせを重ねてもこのままではダメだと、いきなり「ピンチ」になったと語る。「広がりが生まれるものをつくりたい、普段と違う展示をやらせてもらう、最初から原画は展示しないと決めていました。僕がつくったものを見に来てくださいというよりは、皆さんが楽しんでくださって、展示についてどう考えたか、どんな会話をするか、オリジナルの楽しみ方をつくってほしいと思ったのです。僕の発想をベースにそこから先は皆さんがつくり上げていって、やっと完成する展示にしたかったのです」(鈴木氏)。

「絵本の世界からいかにして展覧会の会場をつくるか、絵本の世界から離れて新たな価値を見出せるかを考えてつくりました」(鈴木氏)。そのために4つのキーワード「みるピンチ!」「なるピンチ!」「かんがえるピンチ!」「とびこむピンチ!」を元に会場を構成した。

「ぎゅうにゅうの大ピンチ!」((C)鈴木のりたけ/小学館)

入口を抜けると、まずは「みるピンチ!」エリア。絵本1作目の代表作である「ぎゅうにゅうをこぼして大ピンチ!」な状況を、こぼれた牛乳の表面張力まで再現した、細かい所にまでこだわった作品になっている。「目を背けたくなったりピンチって嫌だなと思ったり、思考停止に陥ったりすると思うのですが、それを目の前にした時に、なぜピンチだと思うか、自分はどうして嫌なんだろうかと考えると客観的な視点が生まれると思うので、そんな視点で見ていただきたいです」(鈴木氏)。

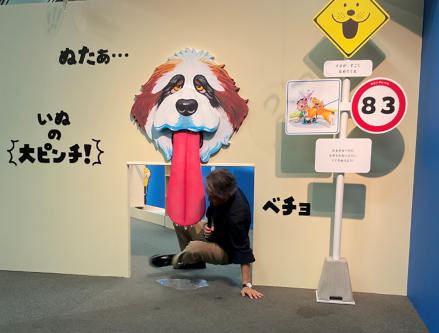

「いぬの大ピンチ!」((C)鈴木のりたけ/小学館)

その横は「なるピンチ!」のコンテンツの1つ、大きな犬の顔の展示だ。「犬の舌を400%ぐらいのサイズで再現してみました。かなりリアルです。このヨダレとかにも触ってみてください。この展示会ではそういう気持ちを大事にしてください。本物はなかなか触れないですから(笑)。マトリックスさながらに潜り抜けていただいてもいいですね。2、3回やっているうちに、むしろ舌に当たりたくなってくるという不思議な気持ちも湧いて楽しくなってくると思います」(鈴木氏)。

「ステーキの大ピンチ!」((C)鈴木のりたけ/小学館)

先へ進むと大きなステーキが現れる。「ステーキって肉が切れないことがあると思うんですが、付け合わせの野菜を落とさないように切れるか、結構難しいんですよね。この展示のナイフはちょっと重くて、ちょっと難しいのがポイントです。周りの野菜が落ちた方が嬉しくなるという不思議な感覚を味わってください(笑)」(鈴木氏)。

「パンの大ピンチ!」((C)鈴木のりたけ/小学館)

「これも苦労して作りました。パンが黒焦げになることって、よくありますよね。その黒焦げを遊びましょうというコーナーです。磁石と砂鉄を使っているのですが、自分の好きな位置に黒焦げをつくっていただいて、顔には髭を描いたり。前の人が遊んだものをさらに次の人が手を加えて別の作品につくり変えていくという連携も生まれていくといいなと思っています。知らない人ともコミュニケーションが取れたり、『わっ、変えられた!』なんてバトルも生まれるといいなと思います」(鈴木氏)。

「えだまめの大ピンチ!」((C)鈴木のりたけ/小学館)

さらに先へ進むと、大きな枝豆の殻が積まれた作品が登場する。「子供達と居酒屋に行くとだいたいまず先に枝豆を頼みます。その枝豆の殻は次の料理が届くまでに随分たまりますよね。そしてその間、手持ち無沙汰でみんなテレビを見ちゃうのですが、そうならないように枝豆の殻をジェンガに見立てて遊ぼうということから作った作品です」(鈴木氏)。

鈴木氏の絵本が棚に並ぶ休憩コーナー。被り物もあり、ここでもユーモアのセンスが光る

順に展示を楽しみながら会場を巡っていると、ちょうど良い場所に読書休憩コーナーがある。鈴木氏の絵本が棚に並び、自由に手に取れる。

その先は展示会最大の見どころという「かんがえるピンチ!」スペース。一角に割り箸が100膳展示されており「割り箸がうまく割れないというのは、ありがちなピンチですが、一番左が一番うまく割れていて、一番右が一番うまく割れていない割り箸を展示しています。100回割っているのですが、これは失敗だなと思うところに皆さんにシールを貼っていただく、という趣向です。これは嫌だな、などと、ぜひご覧いただいて考えてください」(鈴木氏)。

「ブロックの大ピンチ!」((C)鈴木のりたけ/小学館)

向かいは大ピンチブロックが鎮座する。サイコロ型の箱の各面に、「寝癖がついた大ピンチレベル7」「クモのすにかかった大ピンチレベル87」など、大ピンチの内容と鈴木氏が設定した数値が書かれており、自由に手に取り組み合わせ、積み上げて楽しめる。「前の人が組み合わせたものを見て、なんでこんな風になったんだとか、ピンチをきっかけに会話が生まれてほしいです。本では実現しているようで、展覧会でも至る所で会話が生まれてほしいなと思います」(鈴木氏)。

「へんなふくの大ピンチ!」((C)鈴木のりたけ/小学館)

その奥は「さらに大ピンチを考えるというエッセンスの部分を表現した展示」(鈴木氏)だ。「お母さんて、大体変な服を買ってきますよね。そんな時の、この服着れない~っていうピンチを、そんなTシャツを探していただこうという感じで、Tシャツの柄部分が抜きになったマグネットを色々なところにかざしていただく展示です」(鈴木氏)。これは着れる、着れないなど話しながら、他の人が選んだものを見るのも楽しんでほしいとも。「全然知らない人同士でもコミュニケーションが生まれてほしいですね。これいいなとか自分がつくった作品を誰かが写真を撮ったりとか。インスタで色々とアップしてもらったりとか、広がっていくといいなと思います」(鈴木氏)。

無限にTシャツの柄選びが楽しめる仕組みだ((C)鈴木のりたけ/小学館)

そして最後は「とびこむピンチ!」。「こんなに大ピンチに触れてきたんだから、最後は大ピンチに飛び込んでしまおうということで、牛乳風呂を用意しました(笑)」(鈴木氏)。そう言って鈴木氏は自ら牛乳風呂に入浴。「普通に飛び込むと心臓がね。バケツもありますんで打たせ湯も、打たせ牛乳もやっていただいて」(鈴木氏)。最後まで笑いの絶えない愉快な解説が続いた。

「ぎゅうにゅうの大ピンチ!」((C)鈴木のりたけ/小学館)

最近ヒットした大ピンチについて語った鈴木氏のコメントはとても印象的だった。「この前公園に行った時に男の子が教えてくれたのですが、シャンプーをしようと思ったら先にリンスを出してしまって、リンスを左手に持ちながら右手でシャンプーをして大ピンチでしたっていう男の子がいました。もうリンスを捨てちゃえばいいやって思うのではなく、もったいないから片手にもったまま髪を洗う、そんな大ピンチになった時にその人の性格というか人となりというか、物事に対してどう考えているかという姿勢みたいなものが現れる、そういう瞬間があるピンチが結構好きです。本をつくる時はそういうことを考えてつくっています」(鈴木氏)。

絵本製作のきっかけは、自身の子供が牛乳をこぼして「大ピンチ」を迎えた姿を見てという鈴木氏。鋭い観察眼を持つが、人に対する愛情がにじみ出ており、ユーモアあふれる形で表現している。

会場外には既刊本やグッズを扱うショップもある

「初めての展覧会はドキドキで、思ったより進まなくて、展示をつくるのも初めてなので、本当にできるのかなとちょっと心配でした。空間としてすごく楽しめるものをつくっていただいて胸を撫で下ろしたという感じです。100展満点の仕上がりです。力いっぱいつくったのでたくさんの人に来て頂きたいです。『大ピンチ展!』ぜひ遊びに来てください!よろしくお願いしまーす!」(鈴木氏)。鈴木氏の呼びかけが威勢よく会場に響いた。

(北野智子)